SVD 식 만들어보기

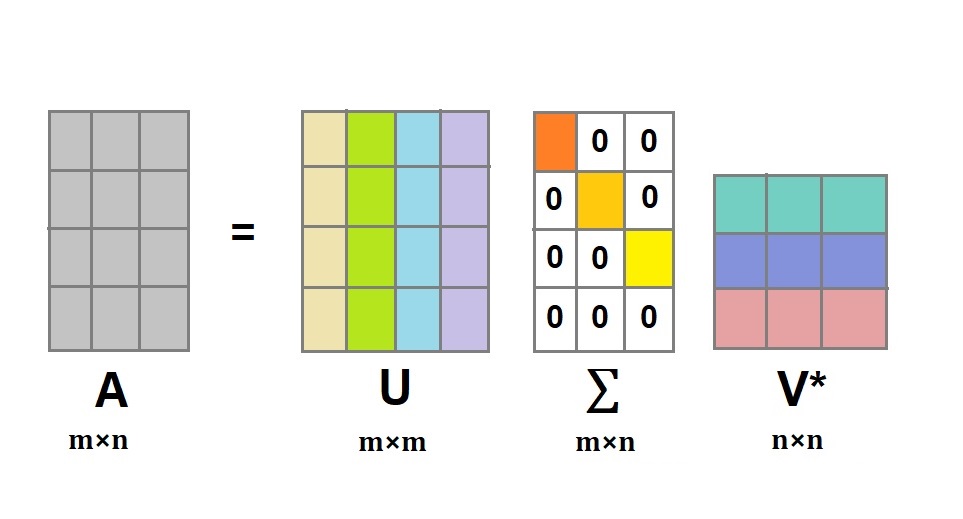

일단 정의부터 써봅시다. 실수값으로 이루어진 모든 $m \times n$ 행렬 $A$ 는 다음과 같이 특이값분해될 수 있습니다.

잠깐 이 문장으로 알 수 있는 사실은, 그 정의상 정방행렬($m = n$ )에서만 가능하고 또 특정 조건(서로 독립인 $n$개의 고유벡터가 존재)을 만족해야만 가능했던 고유값분해와 달리 특이값분해는 꼭 필요한 조건이 없다는 것입니다.

$$ A = U\Sigma V^T $$

- $U$는 $m \times m$ 직교행렬이며 $AA^T$를 고유값분해해서 얻은 고유벡터를 열로 하여 만들어졌다.

- $V$는 $n \times n$ 직교행렬이며 $A^TA$를 고유값분해해서 얻은 고유벡터를 열로 하여 만들어졌다.

- $\Sigma$는 $m \times n$ 대각행렬이며 $AA^T$, $A^TA$를 고유값분해해서 얻은 고유값들의 제곱근을 취한 값을 좌상단부터 대각 원소로 가지고, 나머지 부분들은 다 0으로 만들어졌다.

정의부터 던지면 이게 다 뭔 소리지 라는 생각이 듭니다. 이 세 가지 행렬이 왜 나오는지 천천히 뜯어보고 증명도 해볼 것입니다.

일단 모든 행렬에 대해 그 행렬과 전치행렬을 곱한 행렬인 $AA^T$, $A^TA$ 이 두 가지 행렬은 좀 특별한 구석이 있는데요, 이 행렬의 특징들에 대해 알 필요가 있습니다. 그게 왜 그런데? 라는 생각이 드시는 분들을 위해 ‘왜’도 다 적어놨지만, 사실 그냥 그렇구나 하고 넘어가셔도 무방합니다.

- 정방행렬이다.

- $AA^T$: $m \times n$ 행렬과 $n \times m$ 행렬을 곱했으니까 $m \times m$ 행렬임

- $A^TA$: $n \times m$ 행렬과 $m \times n$ 행렬을 곱했으니까 $n \times n$ 행렬임

- 대칭행렬이다.

- 💡 대칭행렬이 뭐더라? 시각적으로는 대각 기준으로 반 접으면 접히는 값들이 같다는 것이며 정확한 정의로는 전치해도 원래 행렬과 동일하다는 것이다. 즉 $X = X^T$

- 전치해보면 아주 쉽다. $(AA^T)^T = AA^T$, $(A^TA)^T = A^TA$

- 고유값분해될 수 있다(=실수 고유값을 가짐). 왜냐면 모든 대칭행렬은 고유값분해될 수 있기 때문에.

- 💡 다시 강조하면 모든 실수 행렬이 고유값분해 될 수 있는 것은 아니며 어떤 행렬은 고유값으로 허수값을 가질 수도 있다! 하지만 대칭행렬은 고유값의 실수임이 보장된다는 건데,

- 실수 대칭행렬 $S$의 고유값 $\lambda$ 이 있을 때 (즉 $S \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$) … 1️⃣

- 켤레값을 취하면 $\bar{S} \bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}$ 이며 $S$는 실수행렬이므로 ($\bar{S} = S$) $S \bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}$

- 전치하면 $\bar{\mathbf{v}}^TS^T = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T$ 이며 $S$는 대칭이므로 ($S=S^T$) $\bar{\mathbf{v}}^TS = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T$ … 2️⃣

- 1️⃣ $S \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ 에 $\bar{\mathbf{v}}^T$를 곱하면, $\bar{\mathbf{v}}^T S \mathbf{v} = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$

- 2️⃣ $\bar{\mathbf{v}}^TS = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T$ 에 $\mathbf{v}$를 곱하면, $\bar{\mathbf{v}}^TS \mathbf{v} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$

- 위 두 식의 좌변이 같으므로 우변도 같아야 함. $\lambda = \bar{\lambda}$ 가 되어 $\lambda$ 는 실수임.

- 고유벡터들이 직교한다. 왜냐면 대칭행렬의 고유벡터들은 항상 직교하기 때문에.

- 대칭행렬 $S$의 서로 다른 고유벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$와 그에 대응하는 고유값 $\lambda_1$, $\lambda_2$가 있을 때 (즉 $S\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1$, $S\mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_2$)

- $\lambda_1 \mathbf{v}^T_1 \mathbf{v}_2 = (S\mathbf{v}_1)^T \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^TS^T\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^TS\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}^T_1\lambda_2\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}^T_1 \mathbf{v}_2$

- $\lambda_1\mathbf{v}^T_1\mathbf{v}_2 - \lambda_2 \mathbf{v}^T_1 \mathbf{v}_2 = (\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}^T_1 \mathbf{v}_2 = 0$

- 💡 직교가 뭐더라? 두 벡터의 내적이 0인 것이다. 즉 $\mathbf{v}_1^T\mathbf{v}_2=0$ 이면 두 벡터는 직교한다.

- 여기서 서로 다른 두 고유값은 같은 값일 수 없으므로 ($\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ ) $\mathbf{v}_1^T\mathbf{v}_2=0$

- 고유값들이 모두 0 이상의 값을 가진다. 왜냐면 semi-positive definite한 행렬이기 때문에.

- 💡 positive definite가 뭐더라? 영벡터가 아닌 모든 벡터 $\mathbf{v}$에 대해 항상 $\mathbf{v}^TA\mathbf{v} >0$ 일 때 $A$를 positive definite하다고 하고, $\ge 0$일 때 semi-positive definite 하다고 함. 행렬에도 부호가 있다고 이해하면 편하다!

- 어떤 semi-positive definite 행렬과 그 고유값에 대해, $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ 의 양변에 $\mathbf{v}^T$를 곱하면, $\mathbf{v}^TA\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}\mathbf{v}^T \ge 0$ 결국 고유값과 벡터의 내적값을 곱한 게 0 이상이어야 하므로 고유값도 0 이상이어야 한다는 결론.

- $A^TA$ 에 대해 $\mathbf{v}^TA^TA\mathbf{v}$ 이렇게 곱해보면 결국 $(A\mathbf{v})^T(A\mathbf{v}) = \Vert A\mathbf{v} \Vert ^2 \ge 0$ 이므로 semi-positive definite이고, 그래서 고유값들이 0 이상임.

- 💡 positive definite가 뭐더라? 영벡터가 아닌 모든 벡터 $\mathbf{v}$에 대해 항상 $\mathbf{v}^TA\mathbf{v} >0$ 일 때 $A$를 positive definite하다고 하고, $\ge 0$일 때 semi-positive definite 하다고 함. 행렬에도 부호가 있다고 이해하면 편하다!

위 사실들을 생각하면서 특이값분해를 증명해봅시다.

우선 $A^TA$ 부터 보겠습니다. 이 행렬은 고유값분해될 수 있기 때문에, 여러 개의 고유값과 그에 상응하는 고유벡터가 존재할 것입니다. 다음과 같은 고유값 $\lambda_i$와 고유벡터 $\mathbf{v}_i$ 가 있다는 것이죠.

$$A^TA\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i$$ 이때 $A^TA$ 의 모든 고유값은 0 이상의 값을 가진다는 것을 기억하면, $\lambda_i$는 제곱근을 가질 것이고 그걸 $\sigma_i$라고 써줬습니다.

이제 $\mathbf{v}_i$ 의 특징을 생각해봅시다. 고유값분해에 대해 떠올려보면, 고유값에 대응하는 고유벡터는 굉장히 많은 수로 존재할 수 있습니다. 제가 이전 글에 썼던 예시를 그대로 가져와보면,

$$ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} $$

이 행렬의 고유값 3에 대해 고유벡터는 (1,1)이 될 수도 있고 (50000, 50000)이 될 수도 있고 (-1234, -1234)가 될 수도 있다고 했었죠. 방향만 같으면 크기는 마음대로 할 수 있다는 겁니다. 따라서 우리는 보통 노름(어떤 벡터를 자기자신과 내적한 값, 즉 $\mathbf{v}^T\mathbf{v}$ 의 양의 제곱근)이 1이 되는 벡터로 고유벡터를 고릅니다. 이런 벡터를 단위벡터라고 합니다. 어떤 벡터든 노름값으로 나눠서 크기를 조정해주면 단위벡터로 만들어줄 수 있습니다. 따라서 $\mathbf{v}_i ^T \mathbf{v}_i =1$ 입니다.

또 앞서 언급했듯 $A^TA$는 대칭행렬이라서 모든 고유벡터가 서로 직교합니다. 따라서 서로다른 $i$,$j$ 에 대해 $\mathbf{v}_i ^T \mathbf{v}_j =0$이라는 사실도 기억합시다. 따라서 모든 $\mathbf{v}$를 열로 이어붙여 행렬을 만든다면 이 행렬은 직교행렬이겠죠.

여기까지 보면, 다음 문장은 더 이상 설명할 게 없을 겁니다.

$V$는 $n \times n$ 직교행렬이며 $A^TA$를 고유값분해해서 얻은 고유벡터를 열로 하여 만들어졌다.

추가로, $A^TA\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i$ 이 식의 양변에 $\mathbf{v}_i^T$ 를 곱해 봅시다.

$$ \mathbf{v}_i^TA^TA\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i^T\mathbf{v}_i$$

단위벡터라서 $\mathbf{v}_i ^T \mathbf{v}_i =1$ 이므로, $$ (A\mathbf{v}_i)^TA\mathbf{v}_i = \sigma_i^2$$

$A\mathbf{v}_i$ 의 노름이 $\sigma_i$란 사실을 알 수 있습니다. 이 말은 다름 아니라, $\frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}$ 는 또다른 단위벡터라는 뜻이죠.

즉 모든 $A^TA$의 고유벡터 $\mathbf{v}_i$ 에 대해 다음과 같은 단위벡터 $\mathbf{u}_i$가 존재합니다.

$$\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}$$

이번엔 $A^TA\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i$ 이 식의 양변에 $A$ 를 곱해 봅시다.

$$AA^TA\mathbf{v}_i = \sigma_i^2A\mathbf{v}_i$$

양변을 $\sigma_i$로 나눠준다면, 최종적으로 다음과 같은 식이 도출되어 $\mathbf{u}_i$가 $AA^T$의 고유벡터이며, 그 고유값은 $\sigma_i^2$ 로, $A^TA$의 고유값과 동일하다는 사실을 알 수 있습니다.

$$AA^T (\frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}) = AA^T\mathbf{u}_i = \sigma_i^2\mathbf{u}_i$$ 그 외의 다른 성질, 예를 들면 서로다른 $i$, $j$ 에 대해 $\mathbf{u}_i$, $\mathbf{u}_j$ 가 직교라는 점은 $AA^T$의 고유벡터나 $A^TA$의 고유벡터나 동일하기 때문에 다시 쓸 필요는 없겠습니다.

이제 다음 문장까지 정리가 되었습니다.

$U$는 $m \times m$ 직교행렬이며 $AA^T$를 고유값분해해서 얻은 고유벡터를 열로 하여 만들어졌다.

다시 $A$와 $\mathbf{u}_i$ 와 $\mathbf{v}_i$의 관계식으로 돌아가면 다음과 같습니다.

$$\sigma_i\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i$$

이를 개별 벡터가 아닌 행렬의 모양으로 다시 쓰면 이렇습니다.

$$ U \Sigma = AV$$

여기서 이게 행렬로 쓰면 왜 이렇게 되지? $\Sigma$ 는 어떻게 생긴 행렬이지? 라는 생각이 들 수 있습니다. 그 이야기를 잠깐 해보겠습니다.

$AA^T$ 와 $A^TA$는 각각 $m$개, $n$개의 선형독립인 고유벡터를 가지고 그에 대응하는 고유값을 가질 것입니다. 그 중 일부는 0이고 일부는 0이 아닐 수 있는데요. 0이 아닌 고유값에 대해서 $AA^T$ 와 $A^TA$의 고유값이 일치한다는 사실은 위에서 보았습니다. 0이 아닌 고유값이 $r$ 개 있다고 합시다.

$$ \lambda_1, \cdots, \lambda_r = \sigma^2_1,\cdots, \sigma^2_r$$

이때 $r$ 은 사실 각 행렬의 rank 값과 동일하며, 원 행렬 $A$의 rank 값과도 동일합니다. 왜인지를 생각해보면, 행렬 $S$가 고유값분해로 대각화될 수 있을 때 ($S=V \Lambda V^{-1}$) 역행렬이 있는 행렬의 곱은 rank를 변화시키지 않으므로 결국 이 행렬 $S$ 는 고유값으로 이루어진 대각행렬 $\Lambda$과 rank가 동일한 건데, 대각행렬에서 서로 독립인 열의 개수는 단순히 0이 아닌 대각원소의 개수를 센 값이기 때문입니다.

어쨌든 이 0이 아닌 고유값들의 제곱근($\sigma$)을 큰 순서대로 대각 원소로 하고, 나머지 부분은 0으로 채운 행렬을 생각해봅시다.

$$ \sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots \ge \sigma_r > 0 $$

이 행렬은 $r \times r$이므로 $m \times n$ 으로 만들어주기 위해 ($m-r$) 행만큼, ($n-r$) 열만큼 또 0으로 채워줍니다. $m = 4$, $n = 5$, $r=3$ 인 $\Sigma$의 예시는 다음과 같습니다.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 &0 &0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

즉 원래 행렬 $A$는 rank-3 행렬이며, $AA^T$, $A^TA$의 0이 아닌 고유값의 제곱근은 큰 순서대로 3, $\sqrt{5}$, 2입니다. 이 값들을 행렬 $A$의 특이값(singular value) 이라고 부릅니다.

다시 $AA^T$의 고유벡터 $m$개를 열로 이어붙인 행렬을 다음과 같이 만들 수 있습니다. 다시 $m=4$의 예시입니다.

$$U = \begin{bmatrix} \mid & \mid & \mid & \mid \\ \mathbf{u_1} & \mathbf{u_2} & \mathbf{u_3} & \mathbf{u_4} \\ \mid & \mid & \mid & \mid \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} $$

이제 행렬곱 $U\Sigma$ 를 해보면, $i=1, \cdots, m (m=4)$ 에 대해 우리가 증명했던 벡터 기준의 식의 좌변인 $\sigma_i\mathbf{u}_i$ 가 나온다는 것을 알 수 있죠. 특이한 점은 $\Sigma$에서 $r+1$부터는 다 0으로 채워줬기 때문에 $\mathbf{u}_4$ 는 곱하면 0이 되어 사실 결과에 전혀 영향을 주지 못합니다.

마찬가지로 $A^TA$의 고유벡터 $n$개를 열로 이어붙인 행렬도 만들 수 있습니다.

$$V = \begin{bmatrix} \mid & \mid & \mid & \mid& \mid \\ \mathbf{v_1} & \mathbf{v_2} & \mathbf{v_3} & \mathbf{v_4} & \mathbf{v_5} \\ \mid& \mid & \mid & \mid & \mid \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -\sqrt{0.2} & 0 & 0 & 0 & -\sqrt{0.8} \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{0.8} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.2} \end{bmatrix} $$

행렬곱 $AV$는 우변이었던 $A\mathbf{v}_i$를 그대로 행렬로 쓴 것과 동일합니다.

이때 $V$는 서로 직교하는 단위벡터로 이루어진 직교행렬이기 때문에 $VV^T = I$, $V^{-1} = V^T$ 이구요. 양변에 이 행렬을 곱해주면, 이렇게 해서 드디어 출발점이었던 다음 식에 도달했습니다!

$$ A = U\Sigma V^T $$

SVD의 기하학적 의미

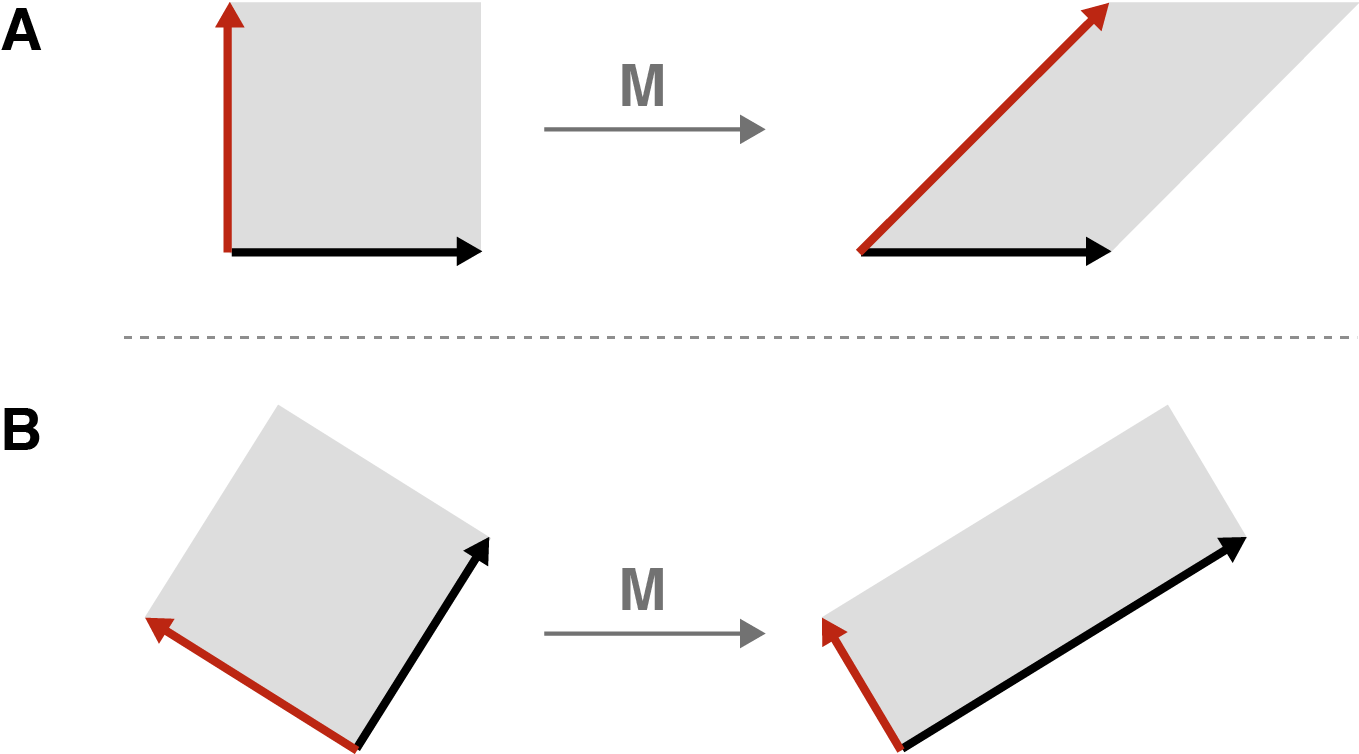

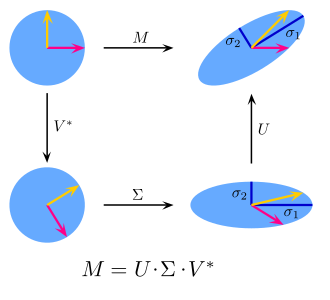

고유값분해의 기하학적 의미는 어떤 벡터에 어떤 행렬을 곱했을 때, 벡터의 크기만 변하고 방향은 변하지 않는다는 것이었습니다. 이번에는 서로 직교하는 벡터에 어떤 행렬을 곱하는 것을 상상해봅시다.

- A의 경우, 직교하는 두 벡터에 $M$ 이라는 행렬을 곱했을 때 사이각이 변함

- B의 경우, 직교하는 두 벡터에 $M$ 이라는 행렬을 곱했더니 여전히 직교 상태를 유지하고 있음 (다만 둘이 같이 회전했고, 각 크기는 변했음)

특이값 분해의 의미는 위의 B 케이스처럼 직교하는 어떤 벡터에 어떤 행렬을 곱했을 때, 크기가 변하고 회전되더라도 직교하는 상태는 변하지 않는다는 것입니다. 위에서 보인 식으로 돌아가면, $U \Sigma = AV$ 이 식에서 $A$ 는 곱해지는 행렬(선형변환)이고, $\Sigma$는 크기가 변하는(스케일링되는) 값을 의미합니다. $V$와 $U$는 반복해서 언급했듯 직교행렬이고요.

이를 염두에 두고 다시 $A = U\Sigma V^T$ (그림 속 $M$ )를 보면, 모든 $A$라는 행렬을 곱하는 행위는 결국 $m$차원에서 $n$차원으로 선형 변환을 하는 것을 의미하는데, 직교행렬 $U, V$는 은 곱해질 때 회전만 시킬 뿐 각도나 크기를 변화시키지 않고 $\Sigma$는 크기만 바꾸므로, 순서대로 1) $V^T$를 곱해서 회전 2) $\Sigma$를 곱해서 크기 변화 3) $U$를 곱해서 회전을 하는 것과 동일합니다. 따라서 원래 벡터의 모양을 바꾸는 것은 오로지 특이값의 크기($\Sigma$의 값)에만 달려 있습니다.

SVD의 응용

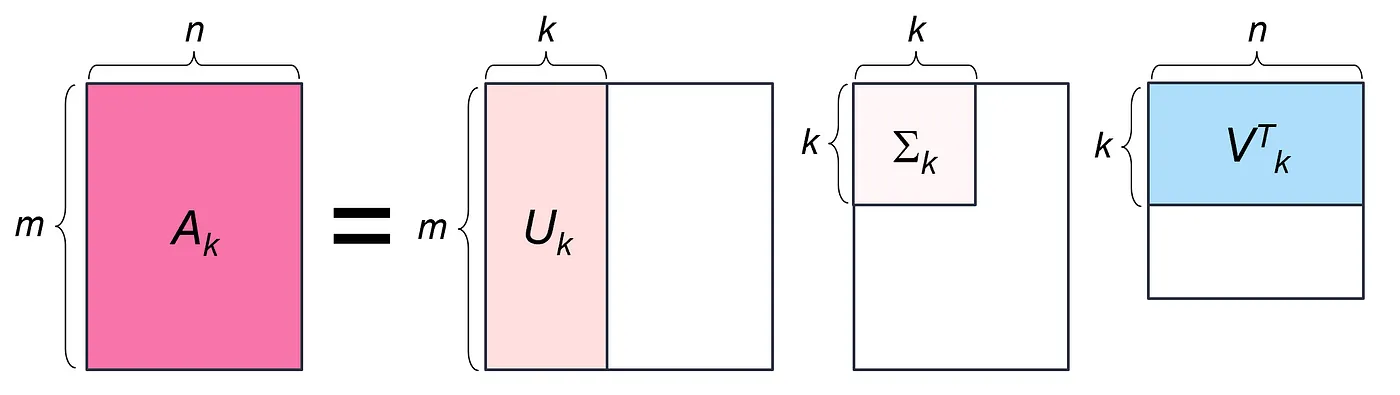

특이값분해는 데이터를 효과적으로 압축하는 데 사용될 수 있습니다. 우리가 지금까지 알아낸 SVD, 즉 다음과 같이 행렬을 분해하는 것을 Full SVD라고 합니다.

$$ A = U\Sigma V^T $$

아까 $\Sigma$ 가 어떻게 생겼는지 되살려보면,

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 &0 &0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이런 식으로 내림차순으로 정렬된 $A$의 rank 만큼의 0이 아닌 특이값이 존재($r$개)하고, 나머지는 다 0입니다. 0인 부분은 다 날려 버리고, 이에 대응하는 $U$와 $V$의 벡터들도 $r$개만 선택하면 어떨까요? 아까 잠깐 설명했듯 $r+1$ 이후 부분부터는 결과물에 아무 영향도 주지 않기 때문에 $U_r\Sigma_r V_r^T$ 로도 원래 행렬 $A$를 얻을 수 있습니다.

이번에는 조금 더 과감하게, 0이 아닌 특이값 중 가장 큰 $k$개만 ($k < r$) 남기고 $U$와 $V^T$도 $k$개의 열, 행만 남겨 봅시다.

이렇게 얻은 $A_k = U_k\Sigma_k V_k^T$ 는 원래의 $A$ 와 완전히 같지는 않은 근사행렬입니다. 전체 특이값을 다 쓰지 않았기 때문이죠. 다만 특이값 중 큰 순서대로 골랐기 때문에 노이즈를 줄이고 데이터에서 의미 있는 부분을 남기는 효과가 있습니다. $k$를 적게 잡을수록 더 많이 압축되고, 처리 비용을 줄일 수 있지만 원래 행렬인 $A$와 멀어지는 것을 감수해야겠죠. 이것을 Truncated SVD 라고 부릅니다.

이미지 압축 예시

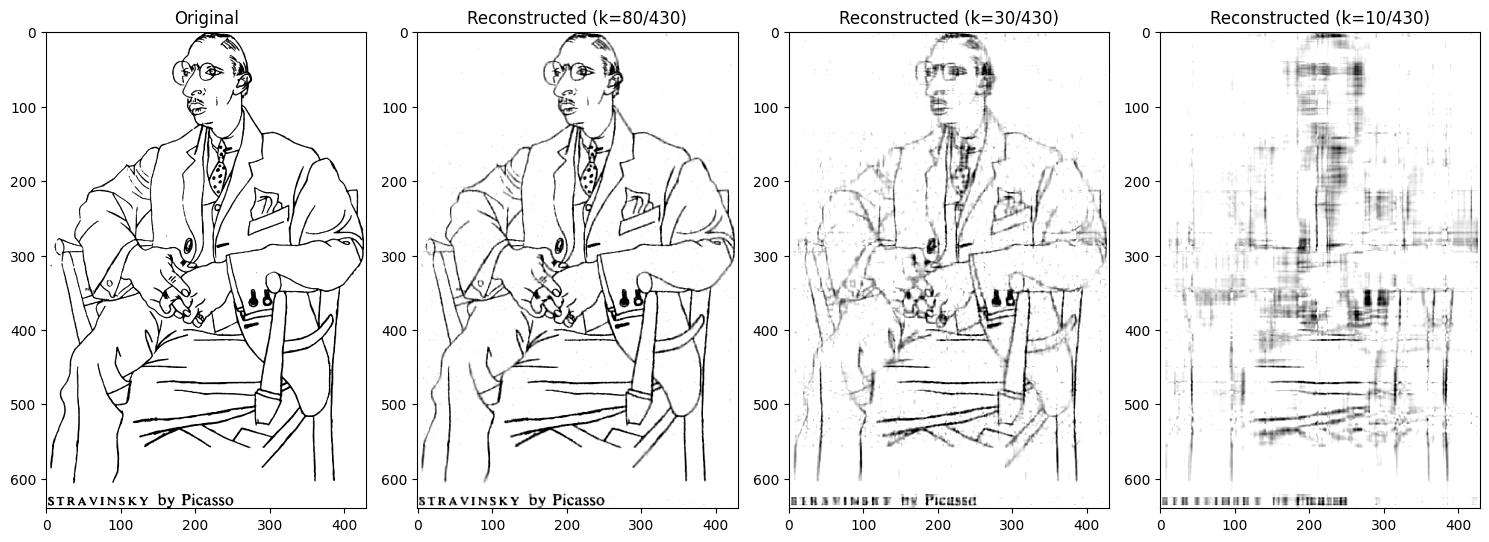

이러한 SVD는 이미지를 압축할 때 사용될 수 있습니다. 예시로 다음과 같은 그림을 압축해보겠습니다. 출처는 개발자를 위한 실전 선형대수학의 14장의 연습 문제입니다.

피카소가 그린 작곡가 스트라빈스키의 초상화

| |

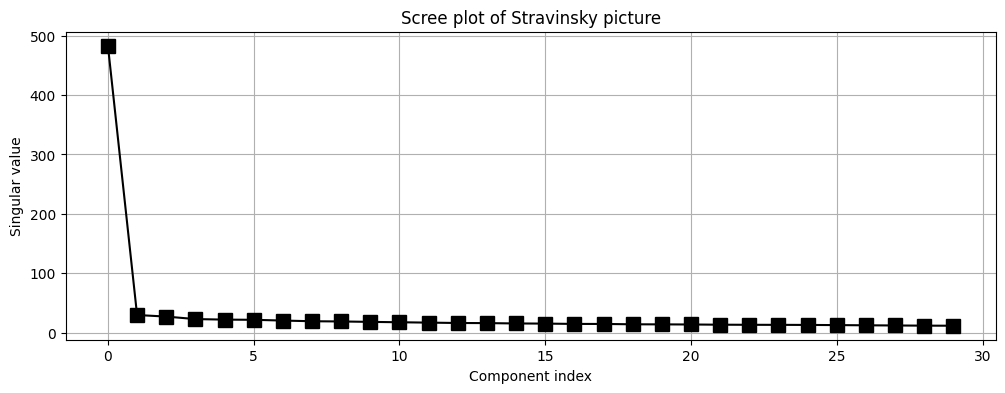

우리가 압축하려는 행렬은 640 $\times$ 430 짜리입니다. SVD를 해보고, 그 다음 얻은 특이값들을 scree plot으로 시각화해 봅시다.

| |

총 430개의 특이값 중 30개만 표현해봤습니다. x축이 특이값 1번부터 30번을 나타내는 인덱스이며 y축은 그 값입니다. 가장 큰 특이값은 약 483이며, 그 다음 값부터는 차이가 상당히 많이 나네요.

이제 여러 개의 $k$ 값을 골라서 이미지를 압축해봅시다. $k$를 고르고, 그에 맞춰서 $U$, $S$, $V$를 자르고, 다시 곱해주면 됩니다.

| |

좌측에서 순서대로 원본 이미지, $k=80$, $k=30$, $k=10$입니다. 오른쪽으로 갈수록 더 적은 수의 데이터를 사용하면서 이미지로 표현한 결과물이 (원본과 대조했을 때) 알아보기 어려워진 것을 확인할 수 있죠. 첫번째 압축 이미지를 보면 430개 중 80개만 사용해도 그럭저럭 원본 이미지와 유사한 결과를 내고 있습니다.

| |

위와 같이 바이트 수의 백분율을 통해 압축률을 계산해보면 약 31%가 나옵니다.